Q1.

防水材の現場での保管方法はどのようにしたら良いでしょうか?

A1.

施工に必要な材料が強風で飛散したり、降雨によって濡れたり汚れたりしないように養生を行う必要があります。高温状態での長期保管は避けるべきです。

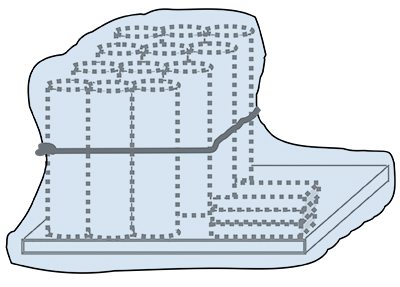

[現場保管例]

右図のように保管場所にはパレット、木板等を敷き全体をシート等で覆いロープで飛散、転倒防止を行います。

Q2.

施工計画(工程)での留意点はありますか?

A2.

防水工は単独で行う場合以外に舗装工等他工種との関係・調整が必要です。防水工は各工 程により品質・安全確保のために必要な時間があります。全体工事を統括される元請会社 と事前に十分な打合せを行い無理のない計画(工程)を立案します。

また、事前に工事場所を確認し周辺の交通路、現場周辺状況、床版の状況(レイタン スの有無、突起物、端部構造等)及び天候を確認し施主又は元請会社へ要望を伝える ことも無理のない施工計画立案には必要です。

Q3.

下地床版の有害物の除去はどの程度行えば良いでしょうか?

A3.

防水工の接着を阻害するものは全て処理するか接着性の確認を行うことでより良い品質確保が得られます。

例:コンクリート床版のレイタンス、油脂類、膜養生材(使用材料による)、鋼床版の防錆塗料の除去

Q4.

下地床版の水分は施工に障害になりますか?

(例:切削機の水、路面清掃車の水等)

A4.

水分が下地床版に残るとプライマーの接着不良及びブリスタリングの原因になります。切削機等の水は極力少なめに使用する。部分的に床版に残った水分はウエス等で除去しバーナーで乾かすことが良いです。

Q5.

下地床版に凹凸がある場合はどのようにすれば良いでしょうか?

A5.

本文にも記載されているように凹凸は防水層の破損に繋がるため、極力なくすようにします。

Q6.

下地床版(新設)の清掃はどの程度行えば良いでしょうか?

A6.

路面清掃車による清掃のほかに、砕石等が床版に残存する場合は防水層の破損につながる為清掃を行います。塵等は接着を阻害する恐れがありますので清掃はブロワー、ホウキ等で塵が残らないようにします。

Q7.

舗装全層打換え(改修)工事で既存防水層の残存及びアスコンの残存がある場合はどのようにすれば良いでしょうか?

A7.

既存防水層は種類によっては新たに設ける防水層の接着を阻害する恐れがありますので事前の確認が必要です。残存する防水層及びアスコンは皮スキ等で極力除去するほうが良いでしょう。プライマー等の残りは、接着性を阻害しなければ残っていても良い。(例:アスファルト系の防水の場合、アスファルトプライマーは残っていても施工可能。)

Q8.

プライマー塗布量で部分的な溜り、塗りむらはどのようにしたら良いでしょうか?

A8.

プライマーは規定範囲で施工するように管理しますが切削面等で部分的な溜り、塗りむらが発生した場合は溜り部分は除去し、極端な塗りむら部分は再度塗布する必要があります。規定の塗布量で施工した場合でも、下地の仕上がりによる違いが原因で見た目が塗りむらと勘違いされる場合があります。

プライマー塗布量の過多、過少は接着不良等の原因となります。

Q9.

プライマーの乾燥時間が取れない場合はどのようにすれば良いでしょうか?

A9.

施工計画の段階で十分な時間を確保できるように計画することが必要です。予期せぬ事態で乾燥時間が取れない場合は、指触にてプライマーの乾燥を確認してから次工程に移ります。

プライマーの乾燥不足は、接着不良及びアスファルトフラッシング現象等の不具合発生の恐れがあります。

Q10.

溶剤系の接着剤やプライマーの毒性について教えてください。

A10.

溶剤系のプライマーはトルエン、キシレン等を使用しているものが多く、口に入ったり、目に入ったりすると危険です。直ちに洗浄等の応急処置を行い医師に見せるほうが良いでしょう。使用するメーカーより事前にSDSにて取扱方法及び危険性について確認できます。

Q11.

アスファルト塗布防水及び貼付用アスファルトの塗布量に部分的過多が発生した場合に問題はないでしょうか?

A11.

アスファルト塗布防水及び貼付用アスファルトの塗布量に部分的過多がありますと舗装時にそのアスファルトが舗装表面に染み出てきて舗装の不具合原因になります。規定量塗布の管理を行い、万一部分的過多が生じた場合は刷毛等で規定量に抑えるように補修します。

Q12.

シート防水の場合、重ね方向はどのように計画すれば良いでしょうか?

A12.

縦断、横断勾配を事前に確認し水下側シートが下になる様に重ね貼りを行います。勾配が逆転するような面でも水下側シートが下になるように重ね貼りを行いますがシートの敷設割付で部分的に逆さ重ねが発生した場合は、その重ね部分に貼付用アスファルトを塗布し雨水浸入を防止します。

Q13.

シート防水材の10㎝程度重ね合わせる根拠は何ですか。また、その部分は防水層が厚くなりますが舗装の施工と供用性に影響はありませんか

A13.

10㎝の重ね合わせは、JASS8「防水工事」の施工要領などを踏襲したものと思われます。防水材の重ね部分が厚くなった場合において、上部のアスコン合材が薄く、合材の骨材が大きいと防水材の重ね厚さ分舗装が薄くなり舗装の転圧不足が懸念されます。防水層と舗装との関係を考慮した計画・設計が必要です。なお、シート重ねの4枚重ねは行わないように敷設割付を計画します。

Q14.

舗装全層打換え工事で車線規制の関係で片側づつ施工の場合シート防水の重ねはどのようにすれば良いでしょうか?

A14.

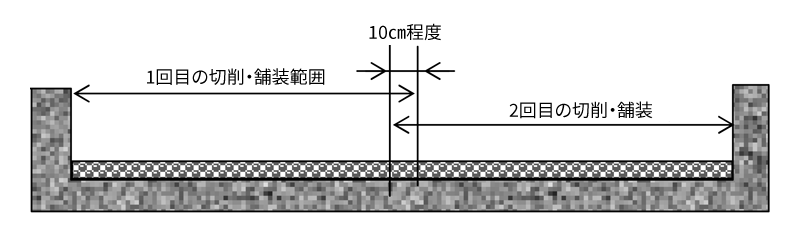

このような場合は舗装切削を下図のように10㎝重なるように施工を行い、防水層もこの部分で重ねをとると良いでしょう。縦断、横断勾配を事前に確認し水下側シートが下になるように重ね貼りを行いうことが望ましい。逆さ重ねになった場合は、その重ね部分に貼付用アスファルトを塗布し雨水侵入を防止します。

なお、1回目の舗装舗設時は10㎝重ね部分の防水層上にベニヤ板等を乗せアスコンとの接着をさせないように施工し、2回目の切削時にはその部分の防水層を傷つけないように行います。

Q15.

シ-ト防水施工後部分的に大きなシワ、膨れが発見されました。舗装への影響及び供用後に問題になることはないでしょうか?

A15.

シート防水層の大きなシワ、膨れは舗装へクラック発生、転圧不良よりポットホール発生等の問題が発生する恐れがあります。出来形管理に従い防水層施工後にチェックして補修が必要です。補修方法は大きなシワは切開して再敷設、膨れ部分は千枚通しでエア抜き後貼付用アスファルトでシール又は切開して補修が望ましい。切開した場合は、増貼り等を行う。

Q16.

防水層施工後、舗装施工時に舗装にぶよぶよした部分が発生しました、その原因と対策を教えて下さい。

A16.

シート系防水材の場合はブリスリング発生が原因と考えられます。舗装舗設時に釘、千枚通し等で穴を明け空気抜きを行い再度転圧すれば良いでしょう。

なお、空気抜きを行い再度転圧した時に混合物のおさまり(ずれる)が著しく悪い場合は、その部分の防水層と舗装をやり直す必要があります。

Q17.

コンクリート・鋼床版とも調整コンクリートを打設する場合がありますがその場合防水層は調整コンクリートの上・下どちらに施工すべきでしょうか?

A17.

コンクリート・鋼床版とも特に決められた文献、規格はありません。例えば、鋼床版で床版の剛性を高めるような場合には、床版にジベルを設置しその上に調整(補強)コンクリートを打設することがありますが、その場合には防水層はコンクリートの上に施工されます。なお、打設された調整コンクリートは、養生期間を長く取り含有水分の減少に努めたほうがブリスタリングの発生を抑制できます。

Q18.

車道と歩道の境界ブロックの下は防水をする必要がありますか?

A18.

一般的には防水層を設置した方が防水機能の確保ができます。

ただし、部分的改修及び構造上から境界ブロック部分に防水層が施工できない場合もありますので「道路橋床版防水便覧/付録-4」を参照して施工計画を立てると良いでしょう。

Q19.

歩道に塗膜系が多く適用されているようですが、歩道でシート系を用いるとブリスタリングになりやすいのですか?

A19.

歩道部分にシート系防水が不適ということはありません。シート系防水層は気密性が高いため塗膜系よりブリスタリングの発生が懸念されます。舗装厚が4㎝以下と薄い場合は太陽熱が防水層及び床版に伝達しやすくブリスタリング発生の可能性が高くなるので、シート系より塗膜系が多用されています。なお、舗装厚が厚くなると断熱効果や舗装の押さえができますのでシート系でもブリスタリング発生の懸念は少なくなると思われます。

舗装厚が薄い歩道部にシート系の防水を適用する場合は、ブリスタリングの発生が比較的少ない常温粘着型シートの適用が望ましい。

Q20.

端部(立上り部)の施工の際、シート防水とサイドに若干の隙間が発生してしまいます。この時、メッシュとアスファルトで隙間及び立上り部を施工しますが、この方法はシートと同等の防水効果があると理解してよろしいですか?

A20.

シート防水は、不織布及びカラス繊維を基材に特殊アスファルトで含浸塗覆したものであり、上記の方法も強靭なメッシュを基材に特殊アスファルトで含浸塗覆したものなので、シートと構造は同じで防水効果も同じと考えられます。

Q21.

鋼床版上の改修工事時、ボルト接合部の舗装混合物除去に時間がかかってしまうのですが、何かよい方法がありますか。また、どこまで除去すればよいですか。さらにこのような状況に用いる防水層は何がよいですか

A21.

鋼床版のボルト接合部分は複数のボルトが密に並んでいる為切削機での除去が難しく電動ハツリ機等を使用しても時間が掛ります。現状の方法ではこれが最善と考えます。また、ボルト部分の形状が複雑な為ブラスト等を併用して綺麗に除去することが望ましいでしょう。なお、防水層としては、形状(凹凸)の問題もあり塗膜系防水(アスファルト加熱型)が望ましいと考えます。

Q22.

ブリスタリングの発生原因と抑制対策について教えて下さい

A22.

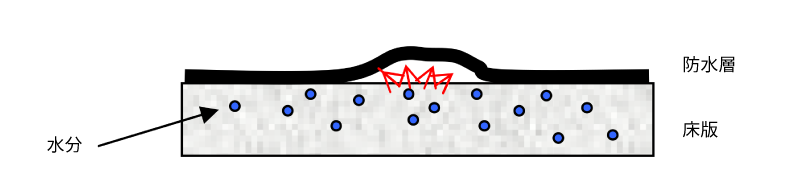

ブリスタリングの発生原因は防水層下地床版の水分と考える見解が多く論じられています。通常の状態であれば微小な水分はその状態を保持しますが温度上昇により水分が気化します。その時の体積膨張力が防水層の接着力を上回り防水層を持ち上げるためです。

夏期における新設コンクリート床版における気密性の高いシート系防水ではその発生事例が多く報告されているのも上記原因のためと考えられます。

ブリスタリングの抑制方法としては①下地床版の水分除去②防水層及び床版の温度上昇抑制(防水層施工後できるだけ早めの舗装舗設もこの一つの方法です)

防水層施工後、1週間以内の舗装が望ましい。

Q23.

鋼床版の防水の方法はどのようなものがありますか。

A23.

Q24.

基層に砕石マスチック混合物(SMA)を使用する場合は、床版防水層を設けなくても良いのでしょうか。

A24.

砕石マスチック混合物(SMA)を防水層として取り扱っている場合もありますが、床版防水層が必要です。(道路橋床版防水便覧で、舗装で防水性能を有するものはグースアスファルト舗装だけです。)